テンペストの3楽章の楽譜からイメージされるものは何?

うーん、難しいですね。私はテンペストは聴いたことがありますが、ちゃんと楽譜を見たことはないので。因みにシェイクスピアのテンペストも読んだことはありません。

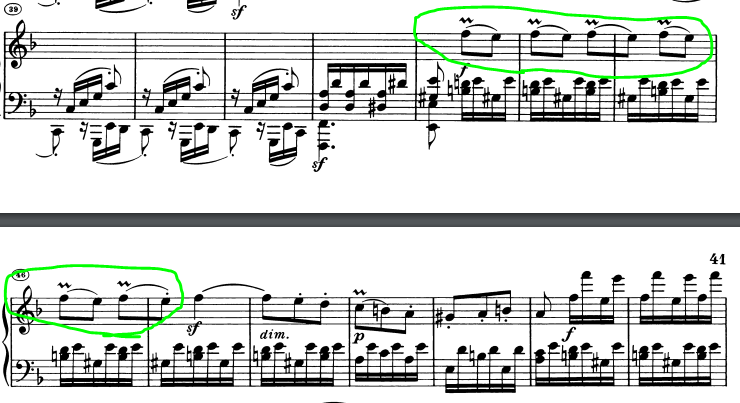

まず最初に思いついたのは、執拗な同じ音型の繰り返しです。曲全体を支配するこの音型。「ラファミレ」(画像の青の部分)をまるで「こうじゃないか?こうじゃないか?」と自問するように3回繰り返し、その答えが「ラファレミ」(赤の部分)なので、まるで煮え切りませんし、問いかけは「ラソファミ」(青の部分)をまた3度繰り返すことで続いていきます。

「ラソミファ」(赤の部分)で(和声的にも)解決したかのように思われるのも束の間、「レラレシ♭」(緑の部分)からも同じリズムを繰り返しながら、思索が途切れることのない糸のように続いていきます。まるでベートーヴェン自身が何かに思い悩み、自問自答をしながら考え事をしているみたいです。

「ラファミレ」はその後は左手にも出てきます。またですかい!と思います。しかし、その後に出てくる右手のトリルの付いたモチーフ(緑の部分)なんて、6回も繰り返します。最初のラファミレの部分は3回繰り返していたので、倍になったのです。

ネタが無いから繰り返しているのではなくて、彼は繰り返し魔なんですよね。あの有名な運命だって「ダダダダーン」というシンプル過ぎるモチーフで始め、それを展開していくわけですし。逆に言えば、最もシンプルなものを展開させていくことにより、素晴らしい音楽をつくれてしまうところに彼の天才性があるのですが。執拗な繰り返しの狂気と天才性については、以前書いたフェルメール展のブログ中でもお話ししました。

この3楽章も、最初から最後まで殆ど同じ音型を繰り返していきます。その執拗さに、私は天才性を感じますし、同時に、まるで輪を描くようなその音型に「この人は考え事をするとき、こんな風に色々思い悩んでいたのでは?」とも少し思いました。

この曲は、近々ちゃんと勉強しようと思っている曲の一つです。弾いたらまた別の考えが出てくるかもしれません。そしたらまた投稿しますね。